昭和33年第1期木鉢会発足当時の大きな目的は「異なる暖簾の技術の交流を通して、お互いの店の技術の向上」「そば屋の地位の向上をはかるには」といったところでした。

暖簾間の技術の交流をとおして驚いたことは、それまでの秘密主義がばかばかしくおもわれるほど、各店の技術は似通っておりました。

そうした伝統技術を更に、科学的に裏付けるために、勉強しました。

その結果、旧来のそば屋の技術がまことに道理にかなっていることを痛感いたしたと同時に木鉢会という老舗のそば店の技術と、戦後参入した大多数のそば屋の技術との断絶・隔たりに危機感を抱きました。

それからは、おそばそのものの美味しさと伝統を守るために、そば屋の啓蒙に努めたと言えましょう。第一期木鉢会の最大の目標はそば屋を寿司屋、鰻屋並の格に向上させることで、これは成功したといえます。新規参入店が現在の様に多くなったことはその証ではないでしょうか。

昭和55年に先代達を引き継いだ第2期木鉢会は、再度基本に返り「そば粉の勉強会」をスタートしました。産地別の目隠しテストを中心に定期的に繰り返しております。

さらに、暖簾横断の会の特性を生かした「汁」の勉強会は江戸の老舗の差別化の根本ともなる各店の「そば汁」とその製造哲学を知る画期的試みと自画自賛しております。

家伝の秘密に拘るより情報交換による技術の交流を進めることは、一層良いそば汁を作る上での知識となりました。

我々第2期木鉢会は、そば作りの技術もさることながら、時代に対応した若旦那としての資質向上を目的とし、「陶器・磁器の勉強」「漆器の勉強」「テーブルコーディネイト」などを取り入れております。

さらに、東京を飛び出し関西の同業店との交流、業種を飛び越え有名企業のオーナーの講演会など幅の広い知識・見識に触れることも始めております。

単一の暖簾会とは異なり、暖簾を横断した老舗の会としての特性を生かす木鉢会は、

その交流・勉強を通して「美味しいおそば」を多くの方にお届けしたいと言う命題を掲げて進んでいく所存でございます。今後ともお引き立ての程をよろしくお願いいたします。

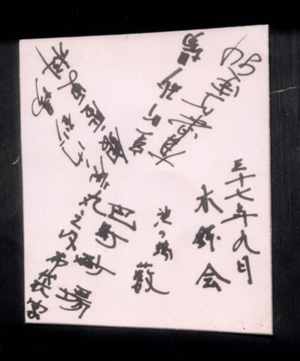

木鉢会は、昭和三十三年に「銅子会」子弟の集いとして発足致しました。

木鉢会は、昭和三十三年に「銅子会」子弟の集いとして発足致しました。